Ferrari SF-25 – Ogni regolamento normativo della Formula 1 porta con sé un progetto vincente in merito alla costruzione aero-meccanica di un veicolo. Nel ciclo regolamentare attuale, nato nel 2022, il progetto vincente ha premiato chi, dal punto di vista meccanico, ha puntato su un binomio sospensivo “inverso”: pull-rod anteriore e push-rod posteriore.

La tipologia di tale scelta sospensiva è provenuta specialmente da due team in particolare: Red Bull e McLaren. Parliamo delle due squadre che al momento hanno vinto almeno un campionato mondiale piloti e/o un campionato mondiale costruttori dell’attuale ciclo regolamentare. Le altre scuderie, invece, si erano avviate all’attuale ciclo normativo ‘mixando’ le soluzioni: Ferrari e Mercedes, ad esempio, erano partite nel 2022 con push-rod anteriore e pull-rod posteriore.

Nel corso degli anni, Red Bull ha mostrato un dominio netto, almeno fino a Suzuka 2024, per poi essere superata dalla McLaren, che si era già dimostrata brillante nella seconda metà del 2023.

Mercedes, ad esempio, nel 2024 ha cambiato la propria sospensione posteriore passando da pull-rod a push-rod. Ferrari, invece, nell’anno attuale ha cambiato filosofia meccanica sull’anteriore, adeguandosi alla filosofia pull-rod di Red Bull, McLaren e Visa Cash App.

Ferrari SF-25: i problemi dai test in Bahrain fino alla Cina svelano problemi progettuali meccanici?

Iniziamo subito col dire che questa non è una sentenza in merito ai problemi Ferrari. Le opinioni scritte e profuse in merito al fatto che il Cavallino Rampante stia riscontrando difficoltà dai test in Bahrain, passando per l’Australia e poi la Cina, sono davvero molteplici. Sotto accusa sono finiti, quasi in ordine temporale: pull-rod anteriore, mappa aerodinamica e pull-rod posteriore.

Tuttavia, quello che non è un caso è che oggi Ferrari è l’unico team che utilizza una doppia sospensione pull-rod, sia anteriore che posteriore. Potrebbe questo spiegare parte dei problemi? Andiamo per gradi.

Ferrari SF-25: analisi sospensiva generica

Senza tornare, o meglio entrare, in un argomento molto vasto, iniziamo dal definire il concetto di ‘sospensione’. Lo scopo principale della sospensione è quello di massimizzare la tenuta di strada, la reattività e la stabilità della monoposto. Il sistema sospensivo deve garantire che gli pneumatici mantengano il massimo contatto con l’asfalto in ogni condizione, riducendo il degrado degli stessi e migliorando le prestazioni aerodinamiche.

In merito all’ultimo aspetto, ovvero le prestazioni aerodinamiche, tanto è stato dibattuto negli ultimi tre anni sul fatto che sospensione pull-rod e push-rod non presentino differenze meccaniche sostanziali. Per quanto questo sia vero, la mappa aerodinamica della vettura potrebbe rischiare di cambiare totalmente, specie se applicata al concetto di monoposto ad effetto suolo. Questo perché, nell’equilibrio complessivo dell’aspetto aero-meccanico, le sospensioni aiutano a mantenere la vettura in un assetto stabile, opportunamente studiato con i moderni sistemi di simulazione.

Altri aspetti non meno marginali, in merito all’utilità di un buon assetto sospensivo, sono la minimizzazione di rollio e beccheggio, utile ad evitare perdite di carico aerodinamico a causa del movimento del telaio, quasi del tutto verificabili in punti di frenata o in curva, dove le forze laterali potrebbero muovere eccessivamente il veicolo.

Ferrari SF-25: il doppio pull-rod è un limite?

La composizione della scelta del sistema sospensivo, abbiamo detto, tiene conto di varie tematiche. Ma, forse, la più importante è quella aerodinamica. Partendo dal presupposto che la mappatura e la progettualità aerodinamica di Maranello siano state scelte con cura, ipotizziamo le cause meccaniche che potrebbero al momento limitare la Ferrari SF-25.

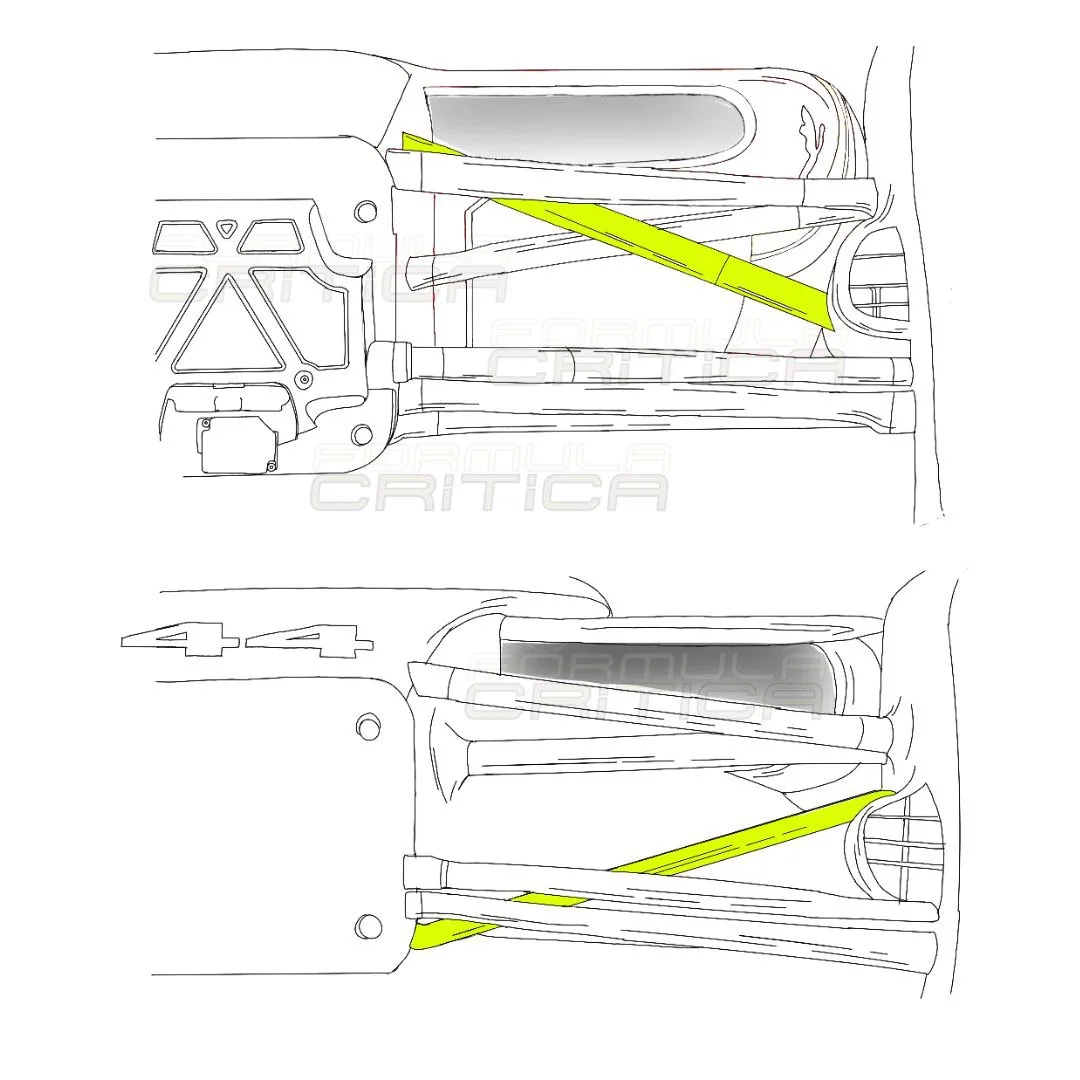

Senza ombra di dubbio la scelta meccanica più “semplice” e lineare è sempre stata una: push-rod anteriore e pull-rod posteriore. Perché? Sostanzialmente, il sistema push-rod, definito ‘puntone’, tende a spingere l’elemento ammortizzante all’interno del telaio, collegando il mozzo della ruota alla scocca. Per questo motivo si dice che lavora in compressione.

Il vantaggio principale è quello di gestire meglio le forze longitudinali verso il telaio e avere una risposta meno reattiva rispetto al sistema pull-rod, specie in curva. Anche dal punto di vista delle molle, come barra di torsione e barre antirollio, trova la sua forza nel fatto che permette “escursioni” di messa a punto diverse. Inoltre, la facile accessibilità degli elementi interni permette una regolazione più veloce rispetto a quella di tipo pull-rod.

Il sistema pull-rod, invece, trasmette la forza esercitata sul braccio della sospensione attraverso un ‘tirante’, come viene definito il sistema. Al contrario del sistema push-rod, tra i suoi vantaggi risiedono la capacità di abbassare il baricentro della vettura, sia per il lavoro che svolge sia per come sono disposti fisicamente gli elementi interni del braccio e del rocker, garantendo generalmente una trazione migliore e una stabilità in uscita di curva, dove, infatti, al contrario del sistema push-rod, riesce a gestire meglio le forze laterali più che quelle longitudinali.

Dicevamo infatti che meccanicamente entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi. Il discorso cambia quando si parla di aerodinamica. Perché? Utilizzare il pull-rod all’anteriore permette di gestire meglio i flussi e la piattaforma aerodinamica. Le vetture ad effetto suolo, che tendenzialmente sono ‘sottosterzanti’ e quindi limitate all’anteriore, sembrerebbero confermare il contrario, ovvero la preferenza di una sospensione push-rod, tendenzialmente conosciuta per smorzare il fenomeno di una vettura che tende a “non entrare” in curva.

Il discorso cambia notevolmente quando le sospensioni vengono ‘asservite’ al concetto aerodinamico dell’intero veicolo, visto che il regolamento attuale vede delle vetture che hanno la necessità di avere un flusso molto pulito sul fronte anteriore, che attraverso la ‘gestione’ delle pance riesca a mantenere intatto il flusso aerodinamico verso il posteriore e l’area del diffusore, altro punto nevralgico delle vetture dell’attuale quadro normativo.

Questo smentirebbe di fatto la scelta canonica del pull-rod posteriore, in quanto il push-rod riuscirebbe meglio a liberare lo spazio per l’arrivo dei flussi, avendo un alloggiamento prevalentemente all’interno del telaio, oltre che avere genericamente un baricentro più alto a causa del maggiore peso che proprio gli elementi comportano sulla parte alta della vettura. L’altro beneficio di tale configurazione è che il fondo vettura e le turbolenze nella zona inferiore del lato posteriore rischiano di diventare punti critici se non adeguatamente “dimensionati”. Il beneficio del sistema push-rod posteriore serve a gestire meglio quanto appena descritto.

Infine, lo schema push-rod posteriore è sembrato incidere in modo positivo sul porpoising, che nel 2022 Ferrari e soprattutto Mercedes hanno sperimentato in maniera massiccia, prima di lasciare terreno alla FIA che, con le varie Direttive Tecniche, ha cercato di ridurre al minimo il fenomeno. Siccome il cinematismo di tale sospensione, come accennato, risulta più prevedibile e lineare, questa ha agito favorevolmente sui team che l’hanno utilizzata dall’inizio, come Red Bull e McLaren, seppur le vetture ‘papaya’ fino a quasi metà del 2023 fossero molto indietro dal punto di vista dei valori espressi in pista.

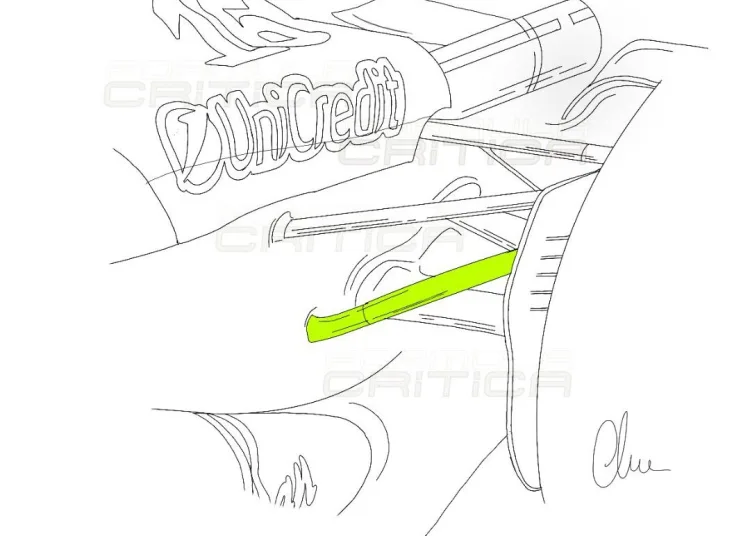

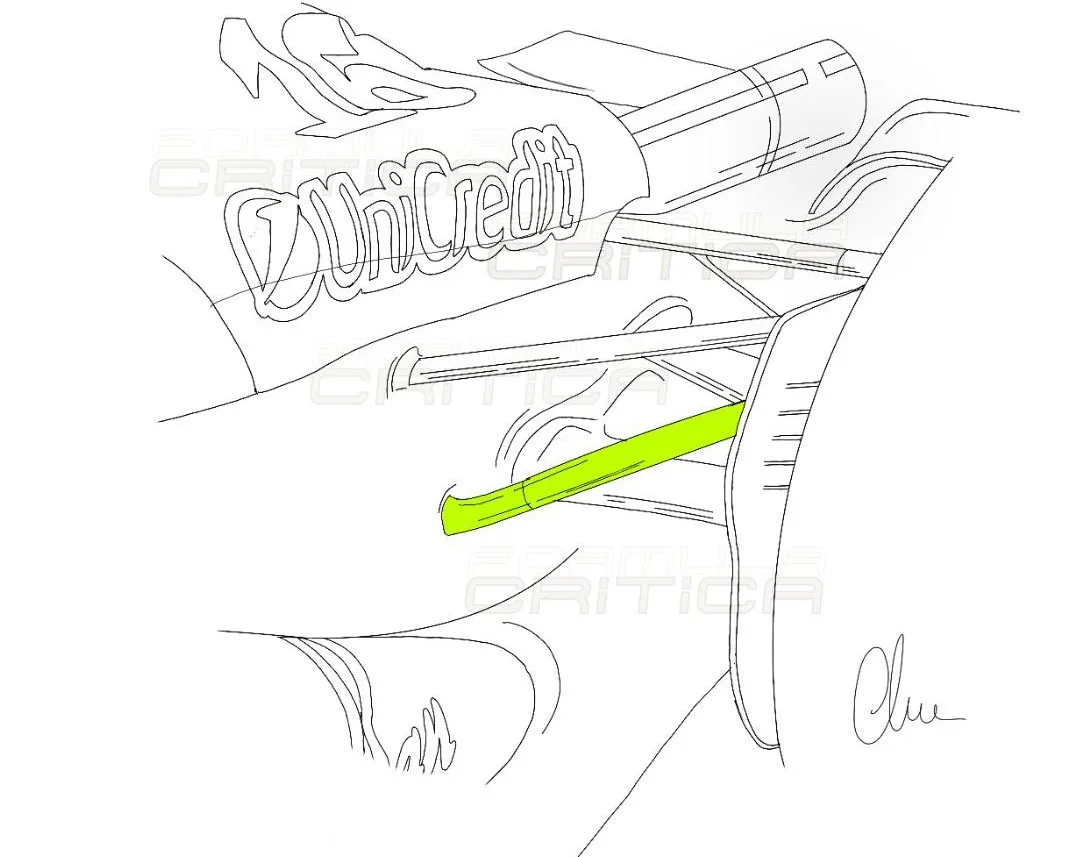

In controtendenza a tutti questi aspetti, Ferrari ha scelto di preservare la sospensione pull-rod al posteriore dopo aver riscontrato che i guadagni non siano così significativi da giustificare il passaggio al sistema push-rod, introducendo solo modifiche in merito all’alloggiamento interno del sistema e dei bracci e a una riduzione di alcuni millimetri della scatola di trasmissione del cambio, quest’ultimo aspetto non da poco, specie se il discorso affidabilità potrebbe venir meno.

Dal Bahrain alla Cina abbiamo visto una Ferrari molto “ballerina” sulla parte posteriore della vettura, avendo invece un anteriore che è risultato abbastanza competitivo e forte. Le voci uscite dal paddock hanno raccontato di una SF-25 in sofferenza col pull-rod posteriore e con alcuni elementi, come il diffusore, che non lavora agevolmente, compromettendo alcuni aspetti aerodinamici e variando notevolmente la prestazione.

Se in Australia si era pensato che la Ferrari avesse alzato di qualche millimetro le vetture per evitare un’eccessiva usura dello skid sotteso alle auto stesse, in Cina la squalifica di Hamilton sembra aver confermato questa teoria, dato che il “ban” del pilota inglese è arrivato proprio per un’eccessiva usura della ‘tavola’.

Mentre la squalifica di Leclerc a Shanghai è stata pur sempre grave, specie con le dichiarazioni di Vasseur rilasciate all’ Équipe in merito a una ricerca quasi spasmodica di arrivare al limite per una competizione serrata, quella di Hamilton nasconde qualche pericolo.

Il GP della Cina ha dimostrato che la Ferrari, con un quantitativo di benzina low-fuel a bordo, riesce a generare sufficiente carico aerodinamico e ad avere una vettura competitiva, riuscendo a lavorare nel range che sicuramente gli uomini di Maranello avranno valutato come benefico.

Il problema è sembrato nascere invece in condizioni di high-fuel , quando le vetture di Maranello non si sono dimostrate eccessivamente competitive, perché, a causa del peso aggiunto dal carburante, la vettura tendeva ancora di più ad abbassarsi e, via via, solo col prosieguo della gara venivano raggiunte le altezze da terra fissate in regime di Parco Chiuso.

Qualora però, come sembra, le altezze da terra siano già al limite, con il pieno di carburante si rischia, nelle prime fasi di gara, di usurare eccessivamente la parte inferiore della vettura e incappare in quello che Ferrari ha subito con Hamilton in Cina, quando è stato squalificato alla fine dei 56 giri.

Tolta l’ipotesi di episodio isolato, i rumors di un posteriore che tende a non sostenere il “peso” e il corpo vettura trovano un largo margine di riscontro in quest’articolo.

La sospensione pull-rod posteriore, con baricentro già di suo basso, sembra soffrire le oscillazioni aerodinamiche a cui è sottoposta, non reagendo adeguatamente al variare delle condizioni e del carico a cui è sottoposta. Se vogliamo, anche il concetto del porpoising derivava sostanzialmente da un posteriore meccanicamente “debole”, non in grado di controllare rigidamente l’oscillazione aerodinamica della vettura.

Ferrari SF-25: sviluppi mirati per raddrizzare entrambi i mondiali

Data l’analisi svolta, gli scenari che si presentano non sono di facile lettura e nemmeno di semplice soluzione. Qualora l’anomalia risiedesse fisicamente nel progetto della sospensione posteriore, è impensabile vedere cambiamenti all’orizzonte, non tanto per il budget cap quanto invece per il fatto che presto i team saranno esclusivamente concentrati sul progetto per ottemperare ai regolamenti 2026. Quando parliamo di progetto, parliamo di interazione tra l’asse meccanico posteriore e la mappa aerodinamica, quindi una conversione al push-rod posteriore è impensabile vederla prima del prossimo anno.

Se il problema invece risiedesse su alcuni elementi di costruzione aerodinamica, quali fondo e/o diffusore, la soluzione dovrebbe sempre sposarsi con l’interazione degli elementi sospensivi per scongiurare fenomeni di disturbo aerodinamico; ma allo stesso tempo nell’arco di qualche gara si dovrebbero vedere i correttivi sperati e tentare di allargare una finestra operativa che oggi vede in una determinata altezza di marcia la massima prestazione del veicolo per poi allontanarsene notevolmente in fase di modifiche, ricordando sempre che il doppio pull-rod trova la sua forza in assetti più bassi rispetto a una configurazione mista che presenti almeno un elemento di tipo push-rod.

Una soluzione più semplice potrebbe essere anche allargare la conoscenza del sistema sospensivo. In che senso? Come scritto nel capitolo precedente, il bilanciamento aerodinamico e sospensivo di una vettura dev’essere unico. Ferrari ha una solida conoscenza della messa a punto dell’interazione push-rod anteriore e pull-rod posteriore, regolando dovutamente i parametri in vista di ogni Gran Premio. Un elemento da capire è se Ferrari abbia anche del tutto compreso la sospensione pull-rod anteriore, che a differenza di quella push-rod richiede un campo di regolazioni più puntuali e mirate a causa della sua rigidità e comportamento instabile, che tra le altre cose sembra che al momento limiti caratteristiche forti di Leclerc come le fasi di frenata.

Sotto questo aspetto è incoraggiante poter dare a Ferrari la possibilità di scoprire al meglio sia le regolazioni dell’asse anteriore che dell’intero bilanciamento sospensivo per poter ritrovare quei punti di forza che sono stati trovati in fase di progetto. Per quanto ci trovassimo nel primo anno regolamentare, Red Bull nel 2022 prese il largo con una massima comprensione della vettura e della correlazione aero-meccanica che si spera possa trovare Maranello.

L’auspicio è che quello di intraprendere una scelta di diversificarsi da tutti gli altri team non porti a qualcosa ben conosciuto a tutto l’ambiente di Formula 1. Già con l’avvento delle vetture alimentate da Power Unit ibride, nel 2014 la Ferrari schierò una vettura con un pull-rod anteriore mentre l’intera griglia andò nel versante opposto. Ferrari decise di cambiare schema sospensivo anteriore solo nel 2016, quando il distacco da Mercedes era ampliato anche dal fatto che le Power Unit della casa tedesca fossero totalmente superiori.

I tifosi della ‘rossa’ si augurano che diversificarsi non porti ancora una volta a vedere gli altri festeggiare per i propri titoli mondiali mentre invece a Maranello bisognerà ancora una volta fare i conti con “vinceremo l’anno prossimo”.

Crediti foto: Scuderia Ferrari HP

Illustrazioni: Chiara Avanzo per Formulacritica

Nell’utilizzare questo scritto si ricordi di citare la fonte, l’autore e/o il titolare dei diritti sui materiali e l’indirizzo web da cui sono stati tratti. Grazie.