Senna Day – Ayrton vive, oggi e sempre. A lui non serve una ricorrenza. La sua anima ritorna insieme a noi, ogni volta che la rievochiamo, a torto o a ragione, in ogni piega di asfalto, in ogni luogo in cui lo abbiamo ammirato, in ogni curva in cui lo abbiamo atteso. Era un brivido intenso, una strigliata, un colpo di reni che andava dritto allo stomaco. Il casco giallo come richiamo possente, la sua anima come invasione. Perché a volte un volante significa altro, oltre alle linee che disegna sui circuiti, oltre alle manovre da sussulto.

Senna si racconta, si presta a essere narrato in ogni sorta di declinazione, come si conviene al mito. Eppure la sua eredità è molto più importante di quanto non reciti il suo palmarès, di quelle 41 vittorie a mo’ di foto segnaletica, di quelle 65 pole che paiono l’appello degli studenti, di quei tre riduttivi allori.

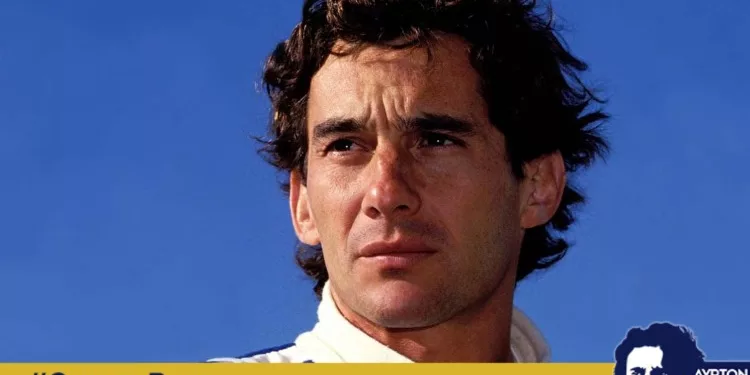

Senna è rabbia e grinta, dedizione totale, istinto feroce nel perseguire un obiettivo. Ma, nonostante le ombre, i lati oscuri, l’espressione accigliata e l’atteggiamento da vincente, Ayrton resta un uomo. Questo lo rende diverso da tanti altri piloti, diventati miti, eroi o leggende. Quell’aura che condivide con la luna, nell’intensità del suo mobile sguardo, lo trasforma in qualcosa di indefinibile, trasversale, semplicemente eterno.

Ci ha lasciato un mondo da ricordare a nostro piacimento. Molteplici immagini e fotogrammi da rivedere ogni volta tra le capriole del cuore. Una pista bagnata e brutale, in cui ogni traiettoria era disegnata dal talento, incorniciata dalla virtù. Un tracciato infido e infernale, in cui ogni colpo era lecito, sferrato come un dardo in una sfida estrema. Due facce di una stessa medaglia, necessarie per essere vincente, per costruire capolavori.

Ma soprattutto ci ha lasciato un mondo disegnato a nostra misura, da far rivivere secondo la personale esperienza. Questa è la grandezza di Ayrton: parlare alle persone. Un dialogo mai sopito tra mille vissuti che rende la dimensione di una partecipe continuità. Il casco giallo s’insinua tra le pieghe più intime di ogni memoria, lo sguardo di velluto nero penetra ogni cortina. Ognuno di noi, di fronte a Senna, mostra la propria coscienza, senza sentire il bisogno di occultarla in virtù di una banale tifoseria.

Ayrton ci ha fatti innamorare, ci ha cullati e deliziati con imprese da manuale. Molti, come me, appena bambini, non potevano comprendere appieno la sua maestria, ma ne rimanevano comunque rapiti, in un’estatica contemplazione. La McLaren bianca e arancione sembrava una fetta di dolce nel giorno di festa, e pazienza se i parenti grandi sbottavano perché batteva le Ferrari: la ciliegina sulla torta era sempre opera di quel brasiliano dal profilo magnetico e dal piglio invincibile.

A Imola nel 1990 non c’ero, stavo celebrando la mia prima comunione. Avevo l’abito bianco, come in un’indimenticabile foto dei mie tre anni, mentre indossavo il vestito del battesimo per mettermi al volante della mia adorata automobilina rossa, intreccio tra sacro e profano. Il rinfresco casalingo offriva l’opportunità di vedere il Gran Premio davanti alla tv. Con il dolce nel piatto e la trepidazione negli occhi, assistevo a quella partenza. Avevo immaginato una gara speciale in onore di un giorno importante. Ma Ayrton si è ritirato subito e non c’è stata gloria neppure per le Ferrari.

La fine di quel mondiale la ricordiamo tutti, un’eco ribelle di lotta, un’epica sfida tra titani. Ma a quell’epoca non c’erano macchie, nella tensione brutale di una resa dei conti tra due guerrieri che annunciavano la faida. Era tutto lecito, o quasi. Qualche interrogativo, non del tutto soddisfatto, sulle dinamiche e sul perché di un gesto inspiegabile. Un giornale rosa rubato, lo smarrimento nel sentire le ragioni degli adulti, con cui condividevo la mia passione. Poi la certezza, illuminata e semplice come solo i bambini sanno trovare: Ayrton ha fatto un errore, come lo fanno tutti, è umano sbagliare.

Quasi quattro anni dopo, una piccola eternità nel computo degli anni con il dieci, mi ritrovavo adolescente. Ayrton sulla Williams, spaesato e detronizzato dal giovane Schumacher, certo di rinascere nella sua Imola. Senna poleman, con la morte nel cuore, con la rabbia dentro e con una bandiera austriaca che sarebbe stata il suo sudario, nell’angusta monoposto trasformata in bara. La gara durata pochi giri, sette soltanto, poi lo schianto. L’angoscia che avviluppa come un tormento e quella trasmissione querula, fatta di un commento come mai vuoto.

Esco senza dire una parola, nel quartiere fantasma. Saracinesche serrate, finestre aperte da primi caldi. Un contrasto stridente, che fa quasi male. Cammino senza curarmi delle voci di radio e tv, ignorando anche il rombo dei motori, che talvolta arriva alle mie orecchie, annunciandomi che il Gran Premio è nel vivo. Eppure non torno a casa, continuo a vagare, in quel nulla che sa di deserto, in quella Milano di un tempo, che sapeva ancora andare al ritmo lento dei pensieri. Rientrata mi chiudo in camera e scrivo una poesia.

“Dov’eri quando è morto Ayrton Senna? Prova a fare questa domanda a chiunque. Ciascuno ti risponderà descrivendoti un luogo, il momento preciso.” Parole di Lucio Dalla, riportate in “Suite 200“, il delicato e intenso tributo di Giorgio Terruzzi, che ha saputo magistralmente scandagliare l’anima di Ayrton.

Ecco, questo era Senna. Un uomo entrato nelle nostre vite con la prepotenza di un motore, ma rimasto dentro di noi con la leggerezza di un ricamo. Ha impreziosito attimi della nostra esistenza rendendoli degni di essere ricordati, creando un tessuto fitto, caldo e indelebile. Qualcosa che va oltre lo sport, il successo, la competizione. Qualcosa che ci raccontano quegli occhi accesi, due chicchi di caffè pronti a svegliare l’infinito.

Crediti foto: F1

Seguici su Google News per restare sempre aggiornato: clicca qui