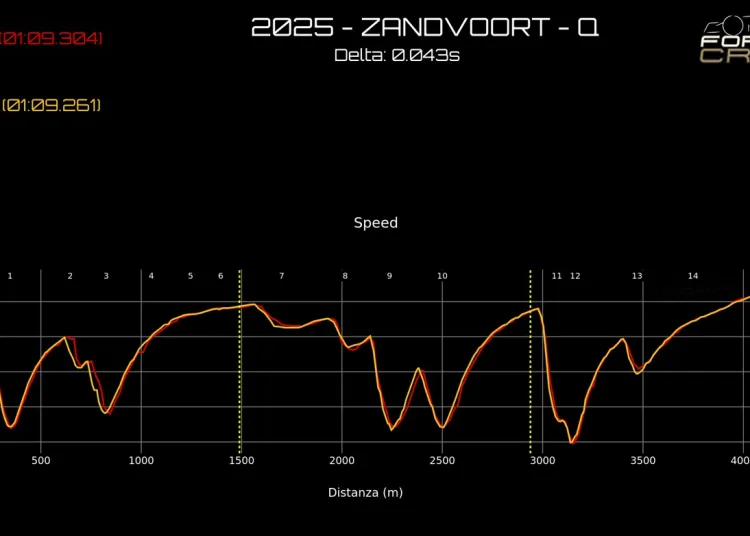

GP Olanda 2025, analisi telemetria – Quarantatré millesimi di secondo: tanto è bastato a separare Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella sessione di qualifica del Gran Premio di Zandvoort. Due giri praticamente sovrapponibili, chiusi rispettivamente in 1:09.304 (P6) e 1:09.261 (P7), che alla telemetria rivelano filosofie di guida e interpretazioni della pista che approcci differenti. Il tracciato olandese, con i suoi banking estremi e le curve a medio-alta velocità che chiedono precisione millimetrica, è il terreno ideale per osservare come due campioni riescano a estrarre prestazioni simili attraverso scelte di stile diverse.

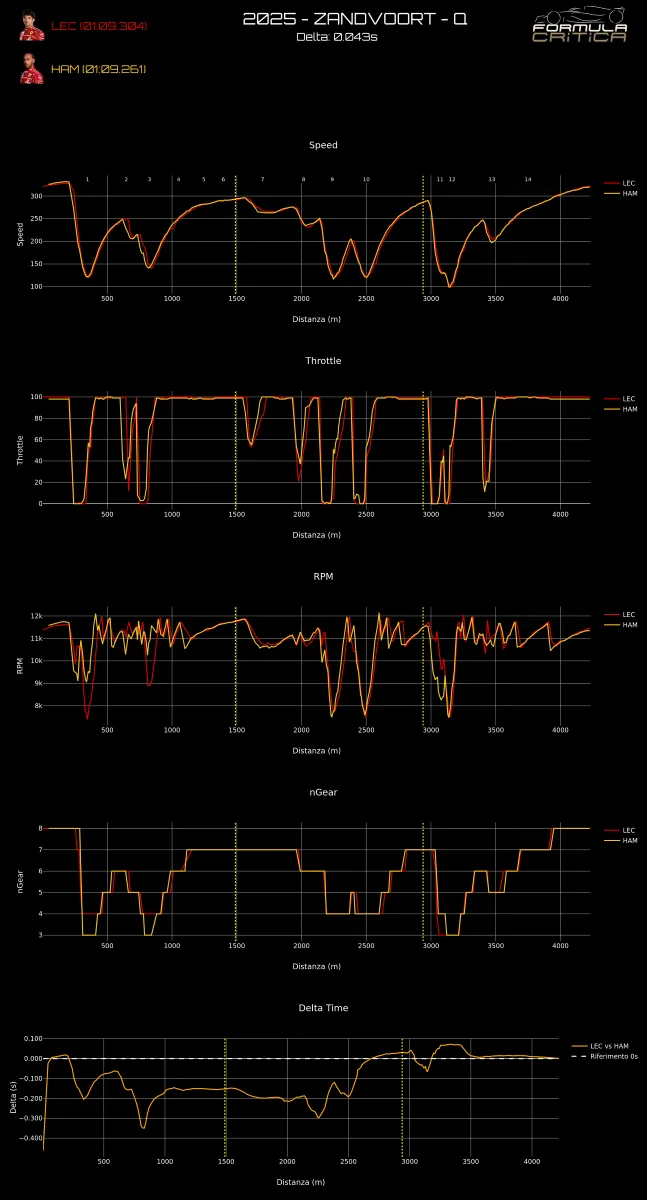

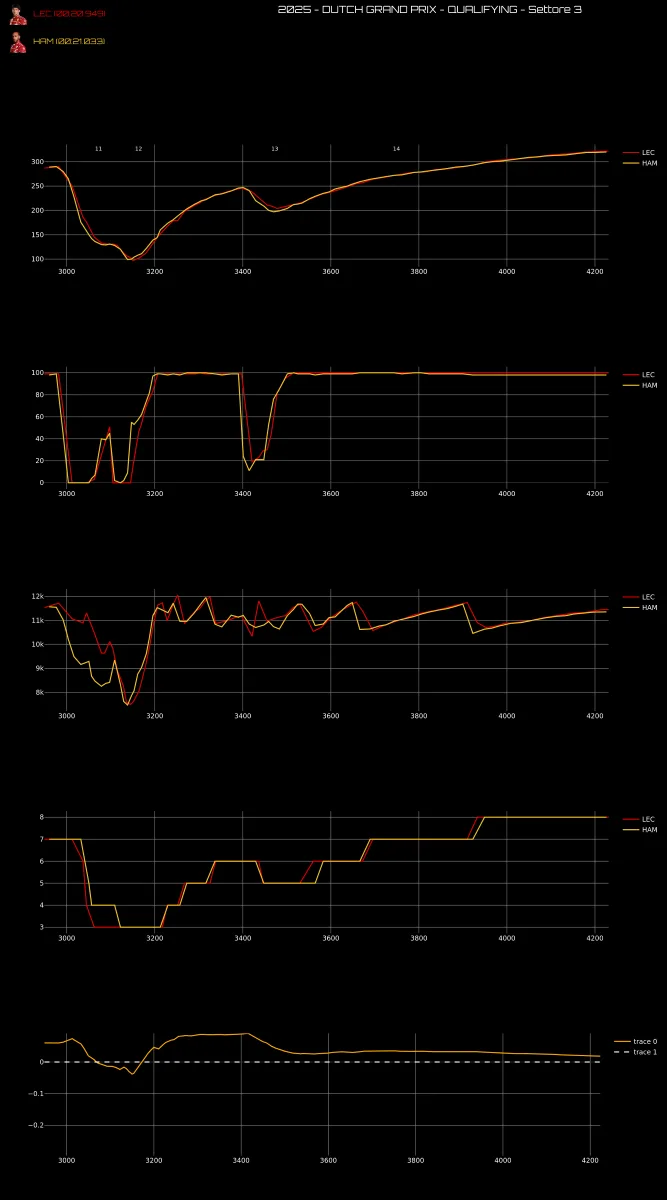

Il grafico ci mostra una Ferrari in grado di dare due volti allo stesso pacchetto tecnico. Leclerc lo interpreta con aggressività chirurgica: trail braking esteso, anticipi di gas, un continuo convivere con il retrotreno leggermente instabile per generare rotazione e liberare la trazione. Hamilton invece lavora sulla stabilità: meno picchi di scivolamento, una linea più rotonda, ingressi composti e un’accelerazione costruita sulla progressività. La differenza finale è minima, ma settorialmente i due si dividono il tracciato.

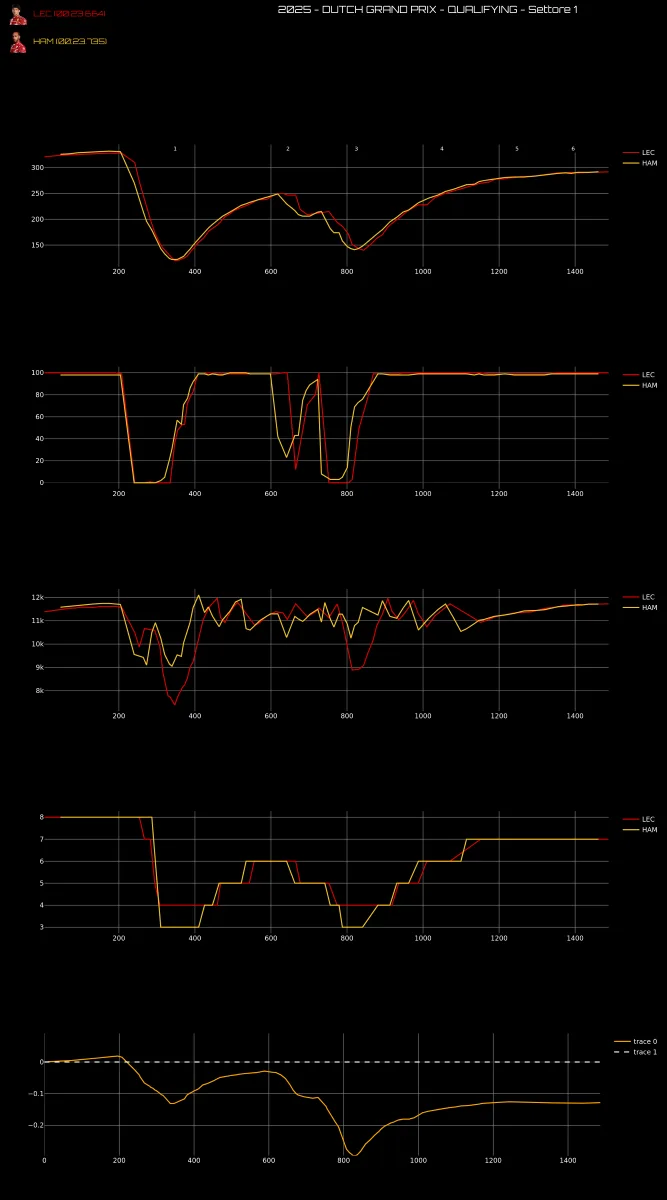

Settore 1: il marchio di Leclerc

La prima curva, la Tarzan, è il laboratorio perfetto per capire il carattere del giro. Charles arriva profondo, ritarda la staccata e porta dentro il pedale del freno fino al punto di corda. La pressione non cala di colpo: preferisce un trail prolungato che tiene il carico sull’anteriore e gli consente di puntare la macchina in direzione dell’uscita senza attendere un momento di neutralità. La sua curva della velocità lo testimonia: scende meno di Hamilton, mantenendo qualche chilometro orario extra in fase di rotazione.

Lewis affronta lo stesso punto in modo più classico: picco di frenata più deciso e rilascio rapido, meno angolo volante ma un’uscita più ordinata. Nella logica della singola tornata, il cronometro premia Leclerc: a parità di rischio, l’anticipo del gas produce metri in più sul rettilineo che porta alla 2.

Alla Hugenholtz, con il suo banking marcato, la divergenza si amplifica. Leclerc sceglie la traiettoria medio-alta, accetta una percorrenza più lunga pur di ridurre l’angolo di sterzo e anticipare il gas. Il grafico dell’acceleratore evidenzia un pre-throttle già al 20-30% mentre la vettura sta ancora risalendo il banking, poi una progressione rapida a pieno carico. Hamilton preferisce restare più basso, mantenendo una linea più corta e regolare, ma questo lo obbliga ad attendere qualche metro in più per aprire con decisione. Il risultato è netto: al termine del primo settore Leclerc ha già scavato tre decimi di margine, frutto della combinazione trail prolungato–traiettoria alta.

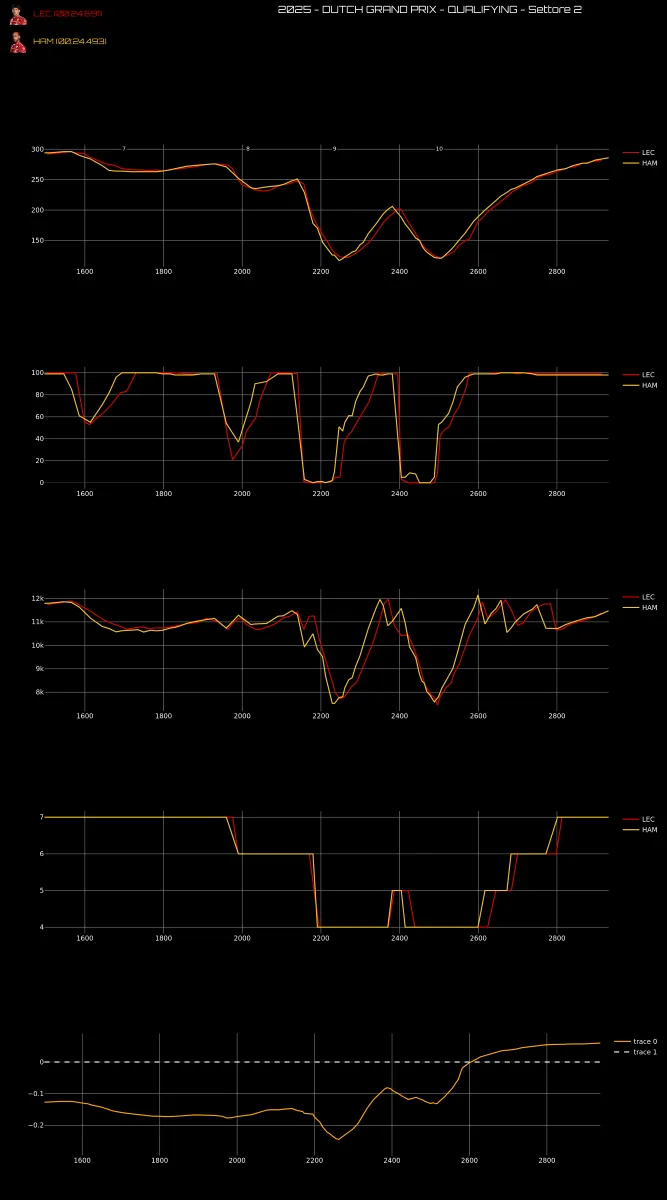

Settore 2: la ricostruzione di Hamilton

Dal momento in cui la pista si apre verso il medio-veloce, l’approccio di Hamilton diventa vincente. Alla Scheivlak (curva 7), una piega a destra da oltre 250 km/h di percorrenza, Lewis lascia intravedere tutta la sua sensibilità. Il suo grafico del gas mostra un lift minimo, quasi impercettibile, con una progressione immediata a fondo corsa. Leclerc, al contrario, alleggerisce di più il piede, accenna persino una micro frenata per far mordere l’anteriore e disegnare la corda. Ne guadagna rotazione, ma paga con una velocità minima più bassa e un assetto meno stabile in compressione. Nel delta time il vantaggio accumulato nel T1 si assottiglia: Hamilton rosicchia quasi due decimi in pochi metri.

Le curve 8–9–10 sono il cuore analitico del confronto (e quelle più problematiche per la Ferrari, in generale). Leclerc forza l’ingresso della 8 con freno residuo, cerca di chiudere presto la traiettoria per “riaprire” il gas in direzione della 9. Il suo grafico dell’acceleratore qui è nervoso, a dente di sega, segno di una vettura che viene guidata più che lasciata scorrere. Hamilton interpreta diversamente: ritarda il punto di corda della 8, mantiene la macchina più dritta verso la 9 e accompagna il gas con una progressione fluida. La sua velocità è più costante, le marce scorrono senza sobbalzi, il motore “respira” meglio. Ne deriva un assetto più piatto, che nella 9–10 si traduce in meno correzioni di volante e un angolo sterzo inferiore. La telemetria dei giri motori (RPM) lo conferma: Hamilton ha un regime più regolare, senza picchi o cadute, sintomo di un utilizzo ottimale della trazione.

Alla fine del secondo settore il gap quasi svanisce. Da oltre tre decimi di vantaggio, Leclerc si ritrova con pochi centesimi di margine. È la dimostrazione che, nel medio-veloce, la linea pulita di Hamilton e il suo rispetto per il carico aerodinamico sono più redditizi della guida nervosa del compagno di squadra.

Settore 3: la rincorsa finale

La chicane Hans Ernst (11–12) mette nuovamente in luce la differenza di carattere. Leclerc attacca i cordoli senza timore: il suo volante ha picchi rapidi, l’acceleratore un’apertura brusca seguita da un immediato rilascio per correggere un sovrasterzo in uscita. È il segno di chi cerca il limite geometrico, anche a costo di una vettura instabile. Hamilton al contrario sacrifica leggermente l’ingresso, tocca il cordolo con meno violenza e si concentra sull’uscita pulita. Il suo grafico throttle è più progressivo, senza oscillazioni. Il cronometro oscilla: Leclerc guadagna un battito nel primo cambio di direzione, Hamilton lo ricuce nell’allungo successivo.

La Luyendykbocht, l’ultima curva in banking, è la cartolina perfetta del loro confronto. il #16 entra alto, scarica leggermente il freno per piantare l’anteriore e apre il gas in anticipo, accompagnando la macchina verso l’esterno con uno sterzo progressivamente più leggero. Il #44 rimane più basso, percorre meno metri ma deve attendere qualche istante in più per spalancare. La telemetria velocità è chiara: la curva rossa di Leclerc si porta davanti, riguadagnando quasi tutto lo svantaggio.

Dettagli tecnici: cambi marcia e RPM

Oltre allo stile di guida, emergono differenze nelle scelte di cambiata. Leclerc tende a trascinare un rapporto più a lungo in uscita da curva 3, evitando di passare marcia nel momento peggiore per la trazione. Hamilton, invece, anticipa lo short-shift, scelta che addolcisce la coppia e rende più stabile il retrotreno. All’uscita della 12 le posizioni si invertono: Leclerc cambia marcia prima per liberare il retrotreno, mentre Hamilton tira di più il rapporto, ottenendo una connessione più solida fino alla curva successiva.

Il grafico RPM testimonia queste scelte: picchi più alti per Leclerc in due punti chiave, plateau più regolare per Hamilton. È un segno evidente di due filosofie: il primo pronto a sacrificare un po’ di regolarità per massimizzare lo spunto, il secondo attento a mantenere la piattaforma neutra e coerente.

Correzioni e rotazioni

Un altro dato interessante emerge dalle correzioni di volante. Leclerc ha picchi più evidenti di rotazione in tre passaggi: uscita Tarzan, metà Scheivlak e prima Chicane. Sono correzioni vive, segno di una guida che convive con il sovrasterzo controllato. Hamilton, al contrario, costruisce un tasso di rotazione più piatto, con correzioni piccole e ravvicinate, quasi filtrate. Il suo giro è una curva sinusoidale regolare, quello di Leclerc è fatto di picchi e rilasci. A parità di prestazione, Zandvoort premia chi riesce a liberare prima lo sterzo in uscita curva: un vantaggio che il monegasco sa sfruttare, ma che non compensa del tutto la stabilità del compagno di box.

GP Olanda 2025, Leclerc vs Hamilton: cosa dicono i due giri

La fotografia della qualifica olandese ci restituisce due letture di uno stesso mezzo. Leclerc interpreta la SF-25 come uno strumento da forzare, gioca con l’instabilità del retrotreno, anticipa il gas, accetta micro-sovrasterzi pur di generare rotazione. Hamilton preferisce la stabilità: meno angolo volante, gas progressivo, linee pulite e cambi marcia studiati per non stressare l’assetto.

Alla fine, il cronometro ha premiato di un soffio Leclerc che aveva più velocità pura nelle curve simbolo di Zandvoort. Due stili opposti, due modi di leggere la stessa macchina, che insieme spiegano come quarantatré millesimi possano racchiudere mondi diversi di guida.

Quel che resta, però, è una Ferrari staccata dalla vetta, in difficoltà soprattutto nel settore due e che ha poche speranze di lottare per le posizioni buone (leggi l’analisi telemetriche della differenza tra MCL39 e la SF-25). Il meteo potrebbe rimescolare le carte ma, ancora una volta, Maranello è costretta ad affidarsi più al fato che alla propria consistenza tecnica. Che non è elevata.

Crediti foto: Scuderia Ferrari HP

Grafici: Formulacritica

Seguici e commenta sul nostro canale YouTube: clicca qui

Nell’utilizzare questo scritto si ricordi di citare la fonte, l’autore e/o il titolare dei diritti sui materiali e l’indirizzo web da cui sono stati tratti. Grazie.