Non ci sono evidenze categoriche, ma osservando le tendenze instauratesi dall’introduzione della regolamentazione vigente fino al 2025, è evidente che in molti casi le novità tecniche non hanno sortito gli effetti desiderati, portando addirittura a un arretramento prestazionale delle vetture.

Guardando al campionato in corso, gli esempi abbondano. La Ferrari ha sofferto con il pacchetto introdotto in Spagna, impiegando mesi per risolvere i problemi. La Mercedes, dopo aver ricalibrato la propria traiettoria di sviluppo con l’ala anteriore presentata a Montecarlo, ha perso la bussola con il nuovo fondo portato a Spa-Francorchamps.

Anche i campioni in carica della a Red Bull si interrogano ancora a sei gare dal termine su cosa non abbia funzionato in una stagione in cui diverse versioni del fondo sono state smontate e rimontate, seguendo un approccio confusionario che ha portato a una brusca frenata nelle performance.

F1 “non sviluppabile”: colpa del fondo?

Più che il fondo in sé, la difficoltà nel produrre aggiornamenti immediatamente efficaci risiede nell’effetto suolo. Molto dipende da come è configurata la parte inferiore della vettura. Con le regole attuali, le auto funzionano meglio se sono più basse e rigide rispetto alla generazione precedente, in vigore fino al 2021. Tuttavia, una monoposto bassa tende a toccare l’asfalto, vanificando parte dell’effetto suolo.

In questo contesto tecnico, l’aumento della velocità si traduce in un incremento esponenziale del carico aerodinamico, poiché l’effetto Venturi si attiva man mano che la vettura accelera. Tuttavia, in galleria del vento è difficile simulare le caratteristiche tipiche delle monoposto a effetto suolo. I tunnel Venturi funzionano restringendo il flusso d’aria per poi espanderlo, generando una bassa pressione sotto la macchina e quindi deportanza. Se si esagera, si rischia lo stallo, portando il mezzo saltellare (porpoising).

Dopo tre anni con queste regole, non sempre è stato possibile prevedere tali fenomeni in galleria del vento, come dimostrato dall’aggiornamento introdotto dalla Ferrari a Barcellona, che ha riattivato il bouncing. Trovare il giusto compromesso tra altezza da terra e rigidità è molto difficile. In questa generazione di vetture, l’equilibrio tra aerodinamica e meccanica è più sottile e un’innovazione aerodinamica può facilmente scompensare tale bilanciamento, abbassando il livello prestazionale invece di migliorarlo.

Un altro problema delle vetture attuali è che l’aerodinamica funziona in un range di velocità più limitato rispetto al passato. Le vetture di oggi tendono a generare poco carico aerodinamico all’avantreno a basse velocità, per poi aumentarlo esponenzialmente man mano che l’auto accelera. Questo squilibrio tra asse anteriore e posteriore deve essere bilanciato dinamicamente.

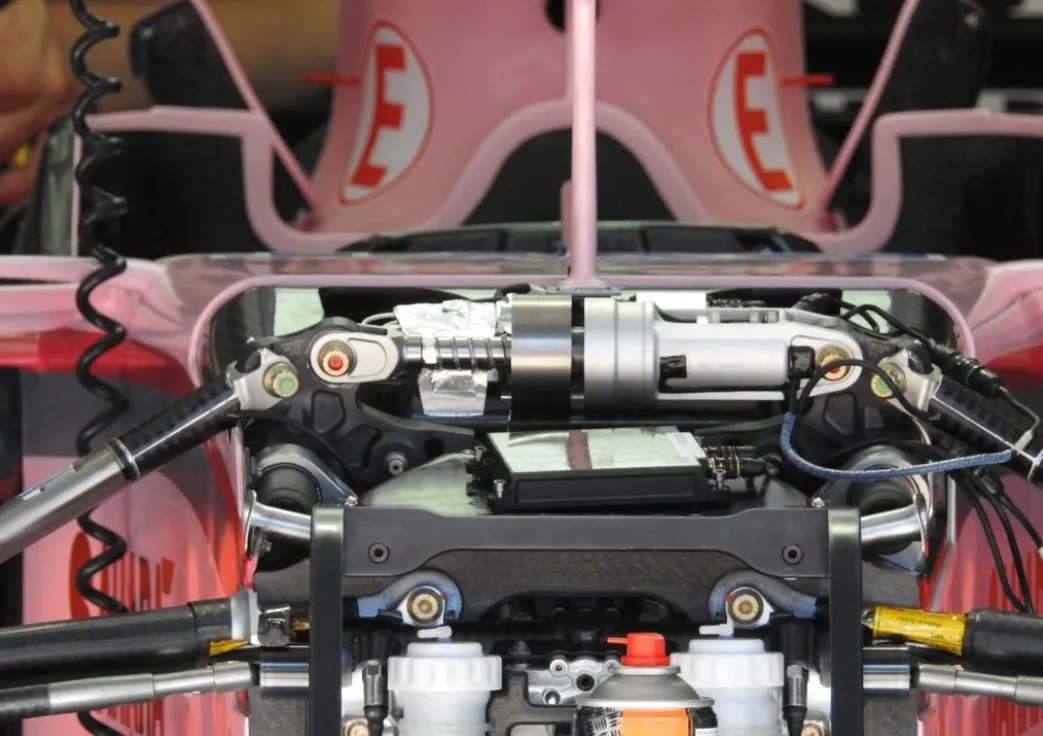

F1: la mancanza degli inerter aumenta le difficoltà

In alcune circostanze, per evitare squilibri fatali, è quasi più conveniente non spingere la vettura al massimo, preferendo velocità di crociera che esaltano le caratteristiche aerodinamiche. Spingersi troppo oltre rischia di mettere in crisi i sistemi sospensivi, che in questa generazione di vetture non possono contare sugli inerter, dispositivi meccanici aboliti a fine 2021.

Semplificando, l’inerter era un dispositivo che immagazzinava energia e ne restituiva una parte minore, aiutando a smorzare i rimbalzi degli pneumatici e permettendo agli ammortizzatori di lavorare in modo più lineare, facilitando la gestione aerodinamica. La loro abolizione ha creato problemi, soprattutto per squadre come Mercedes che era molto avanti sulla materia, che ha sofferto con la W13, afflitta da un porpoising limitante, risolto parzialmente solo con il pacchetto introdotto a Silverstone.

L’assenza di questo dispositivo ha spiazzato molte squadre che erano avanzate in questa tecnologia. Forse la FIA ha vietato questo espediente un po’ troppo rapidamente, senza prevederne le conseguenze o avere gli strumenti per farlo.

F1: Cost Cap e restrizioni aerodinamiche normative: un freno allo sviluppo

Un ulteriore problema che limita lo sviluppo di queste vetture è la presenza di rigide regolamentazioni, come il cost cap e il sistema di Aerodynamic Testing Reegulation (ATR), veri e propri ostacoli assimilabili a un Balance of Performance. In passato, un team in difficoltà ma con budget ampio e forza lavoro sufficienti poteva avviare programmi tecnici senza limiti. Oggi questo non è più possibile, e ciò condiziona il progresso tecnico durante la stagione.

Con il nuovo quadro regolamentare previsto per il 2026, alcune di queste criticità dovrebbero essere attenuate. Anche se le regole finanziarie e le limitazioni alle ore di lavoro rimarranno e saranno ancora più rigide, l’abbandono dell’effetto Venturi in favore dell’aerodinamica superiore, che sarà ancora più attiva, dovrebbe consentire di generare auto meno sensibili alla velocità e all’altezza da terra. In questo modo, si potrà ridurre il vincolo con la sfera meccanica.

Si assisterà a un ritorno parziale al passato, con schemi più semplificati rispetto a quelli che hanno caratterizzato le vetture fino al 2021. Questa era tecnica, che ha portato a una certa convergenza prestazionale, ha però presentato troppe problematiche che la FIA intende risolvere una volta per tutte per permettere una competizione tecnica più efficace e stimolante.

Crediti foto: F1, Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Scuderia Ferrari

Copertina: Chiara Avanzo