L’introduzione del nuovo regolamento tecnico previsto per la stagione 2026 di Formula 1 comporterà una ridefinizione strutturale dell’interazione tra aerodinamica e power unit, imponendo agli ingegneri un approccio completamente riformulato all’architettura veicolo-propulsore. Nella nuova F1 il legame tra efficienza aerodinamica e capacità di recupero energetico diventerà il parametro determinante della competitività.

F1 2026: una nuova gestione dell’energia

All’aumentare del carico aerodinamico si riduce la possibilità di sfruttare in modo efficace il sistema ibrido. Da questa dinamica si evince il punto critico del regolamento 2026: la gestione energetica non potrà più essere trattata come sottosistema indipendente, ma dovrà essere ottimizzata in sinergia con il comportamento dinamico del veicolo.

Già Adrian Newey, figura di riferimento nel design aerodinamico in Formula 1, aveva accennato alla crescente complessità del pacchetto regolamentare, parlando di nuove opportunità emerse dalla lettura approfondita delle normative. Opportunità che, tuttavia, si accompagnano a un’altrettanto elevata soglia di criticità tecnica: i team che non sapranno decodificare per tempo i vincoli imposti dalle nuove unità motrici rischiano un gap strutturale difficilmente colmabile in presenza dei soliti vincoli ATR (Aerodynamic Testing Restriction) e budget cap.

L’attuale compromesso – carico aerodinamico a scapito della velocità di punta per massimizzare il rendimento in curva – verrà destabilizzato. Il motivo è radicato nella nuova configurazione energetica: a fronte di un depotenziamento del motore endotermico, la componente elettrica salirà a 350 kW, generando una nuova mappa di fabbisogni energetici. L’eliminazione dell’MGU-H, dispositivo che finora ha garantito il recupero termico continuo, costringerà le squadre a rivedere integralmente la strategia di raccolta dell’energia e delibera della stessa.

La rimodulazione degli spazi e dei tempi di frenata, causate da velocità di percorrenza in curva diverse da quelle attuali, compromette direttamente la capacità di rigenerazione. E senza un adeguato livello di energia elettrica disponibile, l’intera strategia propulsiva deve essere ripensata

Il telaio, quindi, non sarà più progettato esclusivamente sulla base dell’efficienza aerodinamica, ma dovrà integrarsi a monte con la logica di recupero energetico della power unit. Il focus progettuale non sarà più il massimo carico possibile, ma un carico “intelligente”, cioè modulato in funzione delle esigenze di frenata e della ricarica batteria ottimale.

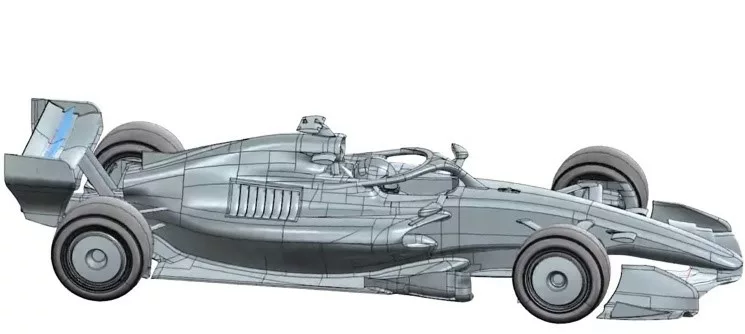

Le novità aerodinamiche introdotte – vetture più compatte in termini di lunghezza e carreggiata, effetto suolo ridotto e impiego estensivo di appendici attive sia all’anteriore che al posteriore – mirano a minimizzare la resistenza all’avanzamento senza penalizzare la stabilità in curva. Lo scopo è chiaro: ridurre il drag per aumentare la velocità di punta nei rettilinei, senza ricorrere a configurazioni aerodinamiche passive troppo cariche.

Nikolas Tombazis ha sintetizzato così la posta in gioco: “Il recupero energetico sarà il parametro critico del 2026. Non vincerà chi ha più potenza di picco, ma chi saprà distribuire meglio la potenza elettrica lungo l’arco del giro”.

Da questo assunto si genera una nuova strategia ingegneristica: non sarà tanto rilevante disporre di 350 kW in fase di allungo, quanto mantenere un’erogazione sostenuta e costante su un arco temporale prolungato. Secondo alcune simulazioni, potrebbe risultare più vantaggioso disporre di 250 kW per 35 secondi piuttosto che 350 kW per 10 secondi, specialmente su tracciati tecnici ad alta frequenza di curva.

È stato ipotizzato persino che i piloti possano modulare artificialmente la frenata nei rettilinei per incrementare il recupero energetico, sebbene tale strategia sia difficilmente applicabile in gara per ragioni evidenti di sicurezza e logica sportiva. Ciò che è certo è che lo stile di guida dovrà adattarsi radicalmente: i driver potrebbero dover rinunciare a parte del grip per ottimizzare il rendimento energetico, cercando di mantenere il giusto equilibrio tra velocità di percorrenza e decelerazione efficace.

Sul fronte pneumatici si prevede un ulteriore elemento di complessità. Le specifiche Pirelli 2026 prevedono una carcassa irrigidita sull’asse anteriore e più cedevole al posteriore. Questo impone un livello minimo di carico per evitare fenomeni di scivolamento laterale in curva o perdita di trazione in fase di rilancio.

Il nuovo paradigma ha già messo sotto pressione diversi costruttori. Red Bull e Audi hanno ammesso difficoltà nello sviluppo delle nuove unità propulsive, tanto da sollecitare una revisione del bilanciamento tra potenza termica ed elettrica per rendere il recupero energetico meno penalizzante.

Il concetto tradizionale di “deficit motoristico” sarà sostituito da quello di “inefficienza sistemica”: a partire dal 2026, la performance sarà il risultato di un unico ecosistema tecnico in cui aerodinamica, strategia di frenata rigenerativa, efficienza propulsiva e configurazione telaistica saranno totalmente interdipendenti.

La morfologia dei tracciati potrebbe anch’essa ribaltarsi nella sua gerarchia d’importanza: layout ad alta velocità come Monza, Silverstone o Spa-Francorchamps potrebbero rivelarsi meno efficaci di piste più tortuose, dove le decelerazioni frequenti offrono maggiori opportunità di rigenerazione. Ma si tratta, per ora, di valutazioni teoriche. La reale efficacia dei pacchetti sarà verificabile solo una volta che i primi prototipi scenderanno in pista.

Crediti foto: F1, FIA

Seguici sul nostro canale YouTube: clicca qui

Red Bull e “Ferrari” hanno ammesso difficoltà, tanto dal voler rivedere subito i regolamenti.

Se mi sbaglio, sarei lieto di avere nuove fonti. Ringrazio per l’attenzione

Red Bull ha spinto su una revisione delle norme motoristiche perdendo la sua battaglia. Ferrari è rimasta attendista, si sono fatte congetture ma non vi sono versioni ufficiali